在工業世界,人變成了社畜、人礦、耗材……他們作為生產資料是真實存在的,但唯獨作為人的生活而言並不真實。而遊戲所追求的新奇與有趣,反而關涉了偉大、自由、解放、真實……

文/胡翌霖,歪脖三觀顧問團成員,清華大學科學史系副教授

編輯/ 卡卡

01、遊戲與偉大

最近來自OpenAI的兩位科學家出了一本書叫《為什麼偉大不能被計劃》,試圖論證偉大的科技創新往往不是預先計劃的結果。

來清華後我一直在研究和教授技術史,對這一結論毫不陌生,技術史上可以找到的案例太多了,農業革命、工業革命、電力革命都是如此。

首先,“為什麼偉大不能被計劃”這一問題在某種意義上是一種“乞題”,概念的定義就預設了答案。所謂“計劃”指的是朝向特定結果預先指定的步驟或方案,制定計劃必定需要對結果和路徑有足夠的預估;但所謂“偉大”往往指那些超出預料的重大變革,既然難以預估,自然就難以計劃了。

不過這一命題也不是單純的同義反复,而是有一定啟發意義的。它提示我們反思“計劃”是有條件的。現有的技術體系往往就是製定計劃必須參照的背景條件。比如我計劃造一座橋,我就需要在現有的市場中考察可供利用的技術裝備,比如有哪些材料,有哪些工程機械,有哪些運輸工具等等。綜合了對現有技術體系的了解之後,我就可以有效地制定出計劃:這座橋能不能造,造的話大概需要多長時間和多少成本……

像這種在原先沒有橋的地方造出一座橋,當然也是一種“創新”,但這不是那本書所說的“偉大的創新”,或者傳統上說的“顛覆性創新”、“創造性破壞”。顛覆性創新的特點是:它不僅僅要利用已有的技術體系,而且要破壞和重構技術體系。

新技術從不起眼的萌芽成長到能夠形成新的體系,需要很長的時間,而在這段時間之內,新技術非但不能提供更高的生產力,反而更像是一種不務正業的浪費。

馬後砲來看,顛覆性創新最終當然是非常“有用”的,但在萌芽時期卻未必如此。例如在一個遍布公路和加油站的體系內,汽車當然比馬車管用,但是在土路和驛站的體系下,原始的汽車並不比馬車更好用。

電燈在愛迪生之前已經被研究了80年,僅白熾燈的發明家就有20多人;飛機在萊特兄弟之前也有將近百年的研究和實踐,如果追溯達芬奇的奇思妙想更是有四五百年的歷史;最早的農作物被馴化之前並沒有飽滿的果穗,需要持續數百年的人為選種才能完成馴化(關於早期馴化的動機,有考古學家提出花園假說)……

如果只是為了改善照明,1800年的人們應該專注於油燈;如果只是為了飛上天空,1800年的人應該聚焦於熱氣球。如果大家都專注於可計劃的事業,顛覆性創新就沒有醞釀萌芽的土壤。

總而言之,光憑眼前可見的實用目的,是不足以激發那些發明家和投資者的汩汩動力的。但他們顯然也不是漫無目的地瞎折騰,東一榔頭西一棒槌,或者盲目跟風,缺乏持久沉澱,那樣的話也很難完成偉大的事業。

那麼究竟是什麼動力,驅動著無數發明家和投資者,把精力和物力持之以恆地投放在那些尚未展現實用性,甚至是尚難以想像出實用性的新技術身上呢?對此,OpenAI的兩位科學家給出了回答:“請注意,這可不是說人生就應該漫無目的、隨波逐流。新奇性搜索算法不預設具體目標,但是它有價值觀的指引,這個價值觀就是新奇和有趣。只要你每次都選擇更新奇和更有趣的方向,你就不會是平凡的。”

“新奇和有趣”不正是“遊戲”的追求嗎?我們不妨稱之為“遊戲態度”,從而與“實用態度”相區分。 “遊戲態度”是推動偉大創新的不可或缺的力量。

值得注意的是,“遊戲”與“實用”相對,但並不與“賺錢”矛盾,只要有追求新奇有趣的文化基礎,尚不實用的新發明也可以作為玩具或娛樂項目而盈利,這些遊戲項目一方面給大眾提供遊戲和娛樂,另一方面也給發明家和投資者提供啟發和反饋。

例如英偉達的顯卡成為AI產業剛需之外,長期以來是靠遊戲產業支撐的;讓OpenAI最初嶄露頭角的是在DOTA2這款遊戲中製造AI玩家。

瓦特在改良蒸汽機之前創業賣過玩具和樂器,幫助瓦特投產蒸汽機的合夥人博爾頓是靠做玩具發家的(不是兒童玩具,而是包括各種華而不實的金銀器皿)。

激勵了萊特兄弟的,最早是少年時代父親買給他們的直升機玩具,隨後他們開始自己製作玩具賣給朋友們,製作中發現如果增大玩具尺寸就難以升空,這激勵了他們去研究飛行的原理。萊特兄弟的父母購買和自製了許多玩具,甚至允許萊特兄弟為了研究和改造玩具時偶爾逃學。

蒸汽機的理論基礎是真空泵,而這一發明最早源自花園噴泉的抽水問題,後來無論是馬德堡半球還是波義耳的真空泵都被大量用於公眾表演……

博爾頓發家的小金器

萊特兄弟幼時的直升機玩具(復原品)

“電吻”,早期電學的一種應用,主持人搖動輪子摩擦生電,讓年輕的情侶體驗“觸電”的感覺。在電池和電動機之前,靜電沒多少實用場景,主要是用於各種新奇演示。

02、遊戲與自由

我們已經把“遊戲”的意義解讀為“創新的原動力”,這是對“遊戲”的過分拔高吧?並非如此。在某種意義上說,這反倒是對“遊戲”的貶低。因為這種解釋只是把遊戲看作一種有利於其它事業的“工具”。

赫伊津哈在經典之作《遊戲的人》中討論了許多對遊戲的“解釋”,最後評論說“它們的出發點均假設,遊戲必定在為某種不是遊戲的東西服務……對上述每一個'解釋'都可以如此反駁:'就算這樣吧,那遊戲的樂趣到底是怎麼回事呢?'”

“遊戲有利於創新”這種觀點並不比流俗的遊戲觀高明多少。流俗觀點認為,遊戲的意義在於“勞逸結合”——“適當遊戲有利於放鬆神經,以便更好地投入勞動”。

無論遊戲是為了什麼服務的,我們還可以繼續追問:該目的的意義又在哪裡?例如:技術創新又是為了什麼呢?人們辛勤地勞動又是為了什麼呢?

技術和勞動才是真正工具性的。人們不總是說技術無好壞嘛:刀可以殺人也可以切菜,技術的價值取決於人們怎麼使用它們——這種中立論的觀點有些幼稚,但那些支持技術中立論的人,往往只會在技術遭受抨擊的時候祭出這套說辭,然而在技術被人追捧時卻假裝忘記了技術只是工具這一觀點。如果真的堅持認定技術只是工具,無所謂好壞,那又為何認為發展技術總是好事呢?

技術的發展本身不是好事,歸根結底只有當技術的發展促進了人類的美好生活,才是好事。但很多技術中立論者並沒有真正把技術看作不好不壞的工具,而是自覺不自覺地把技術看成終極的目的。例如,很多人看到“XX有利於創新”,就以為XX的意義得到了辯護,不再想到去追問那些“創新”究竟有利於什麼?

如果遊戲有利於創新,遊戲就具有合理性,那麼在某些條件下,奴役有利於創新的話,是否奴役也有了合法性?掠奪、剝削、盜竊、洗腦……如果它們有利於創新,難道都是好事了嗎?有一些人為資本主義的原始積累作辯護,另一些人為996制度和底層的勞苦作辯護,他們都認為為了促進技術進步,一整個階層或一整代人的苦難和犧牲都是值得的。問題在於,科技的進步是無止境的,這一代人應該為了加速技術進步而犧牲自己的幸福生活,那麼下一代人就可以坐享幸福了嗎?然而他們也可以繼續犧牲繼續加速技術進步啊!如果人類應該為了技術進步而犧牲幸福,那麼鑑於技術進步永無止境,結論就是人類應該永無止境地犧牲,永無止境地受苦和勞碌?

如果說勞動不是受苦,而是比遊戲更“好”的生活,那麼我們造福後代的方式就是想方設法讓後代更少游戲、更多勞動?這難道就是人類文明的發展方向嗎?某些螞蟻愛好者也許真是這麼想的,在他們眼裡最理想的社會形態應該是螞蟻社會,蟻后一門心思繁殖後代,工蟻們齊心協力辛勤勞動。但我顯然不嚮往這樣的社會。自由才是人的本性,越來越自由自在的生活才是值得嚮往的。

鼓吹“勞動最快樂”之類的論點時,需要區分內在和外在的快樂。比如說,勞動本身雖然痛苦,但想到勞動能夠造福他人(退休後的自己、自己的後代、或者全人類),就感到快樂,這是外在的快樂,前面說了,如果這種“造福”的意思是“給他人帶來更多勞動”,那麼這種“快樂”仍然是虛幻無著的,或者是自欺欺人的。只有一件事情能夠提供內在的快樂時,我們才能夠擺脫無窮追溯,找到意義的錨點。那麼一種內在地提供快樂的勞動是什麼樣的呢?無非就是像“遊戲”那樣的勞動。

所以說,技術和勞動本身沒有意義,它們是追求意義的工具手段。只有當它們最終為了遊戲,或本身成為遊戲的時候,才是有意義的。

與其說遊戲因服務於其它嚴肅事務而有意義,不如說任何事物只有最終成為遊戲時才有意義。人類文明曾經在局部實現了這種以萬事為遊戲的狀態,最典型的就是古希臘城邦。伊波利特·丹納在其名著《藝術哲學》中說道:“'噢,希臘人!希臘人!你們都是孩子!'不錯,他們以人生為遊戲,以人生一切嚴肅之事為遊戲,以宗教與神明為遊戲,以政治與國家為遊戲,以哲學與真理為遊戲。”

體育館和劇院是希臘城邦的文化核心,而在市場和市政廳裡,希臘人也像平等地遊戲競賽那樣進行言說和辯論。在學術殿堂,希臘人也以“好奇心”為榮,享受知識本身的樂趣,而恥於為知識尋求實用目的。傳說一個學生詢問歐幾里得幾何學有什麼好處,歐幾里得丟給他三塊錢並怒斥:“你現在得到好處了,滾蛋吧”。這是希臘人的文化特質,奧林匹克、戲劇、民主政治和數學等不同面相,都可以總結為希臘人的“遊戲精神”。

當然,希臘自由民的生活方式依賴於奴隸制的支撐,但是對於現代人來說,哪怕在工作時身不由己,也有可能在下班後的8小時做自由民吧。如果這8小時自由的生活都爭取不到,8小時的工作又有什麼意義呢?

可悲的是,這8小時的自由生活一方面不斷遭受內捲和加班文化的威脅,另一方面也總是被讓人麻木沉醉的娛樂工業所佔據。但好在我們還有遊戲,遊戲仍然能夠提供解放性的力量,我在早前的文章“遊戲及其使命”中說過:“雖然遊戲產業同樣經歷著現代化,同樣在發生著異化,但遊戲想要好玩,總要給人的'自由'留有餘地。現代遊戲的使命不只是填充人們的休閒時間,更重要的是,遊戲能夠讓人短暫地從功利的循環中超拔出來,讓人重新體驗到自由的可能性。”

03、遊戲與解放

現代社會解放了奴隸,當然是人類文明的一大進步,但如果我們自滿於“進步”而失去了進一步改造社會的決心和能力,讓文明的歷史終結於此,這也未必是美好的事情。馬爾庫塞在其經典《單向度的人》中,系統地批判了“發達工業社會”的困境:人類喪失了批判的向度,只剩下順從工業技術體系這一種向度。

馬爾庫塞說道:“技術的解放力量——使事物工具化——轉而成為解放的桎梏,即使人也工具化。”

工業技術當然可以是對人類有利的,有助於把人類從勞役中解放出來而追求幸福。但這句話不能把作為目標的“人”省略掉,變成“工業技術是有利的”,反而把人變成有利於工業技術的工具,這就本末倒置了。

我們前面已經談到了手段與目的的顛倒——技術進步原本應該是造福人的手段,但卻被許多現代人看作是人類應該追求的目的。而馬爾庫塞進一步指出,這種價值觀顛倒在發達工業社會被體制性地固化了。現代的政治體制不再以追求自由、平等或人類幸福等目標而建立,現代政治體制的合法性被建立在“發展生產力”之上,似乎各種“主義”之爭都是虛的,提升生產力才是實實在在的。然而問題是,想要提升生產力,就必須適應工業技術體系,結果就是越能夠適應和發展工業技術體系的製度就是越好的製度。於是人類在整個文明社會的尺度上顛倒了手段與目的,把維護工業技術的發展當做了最高的目的。

在現代社會,如果人們還要繼續談論自由、公正、幸福等等宏大概念,就很容易受到“不切實際”的指控:你說得挺好,但究竟該怎麼做呢? “務實”的人要求你提出可行的“計劃”:第一步怎麼做、第二步怎麼做等等,畢竟不積跬步無以至千里嘛。但正如前文所說,偉大的革新是無法被計劃的。在這個崇尚顛覆性創新的科技時代,整個社會體系本身恰恰徹底拒絕了顛覆性革新。

但是我們的社會體系真的已臻完美了嗎?或者只需要漸進的修修補補就可以萬世不朽了嗎?近幾十年來,我們並沒有看到一切都順順利利地不斷變好,相反,文化衝突、社會極化、階級固化、貧富分化等問題反而愈演愈烈。隨著技術的發展,一部分人的生活的確越來越豐富了,但人類引發災難、自我毀滅的能力也與日俱增。就連提出“歷史終結論”的福山也不再相信人類已經找到了社會體制的最終答案了。

如果我們還期待人類社會繼續發生偉大的變革,這究竟如何才有可能呢?難道一定要等現有體系崩塌之後才機會從廢墟重建嗎?但隨著技術力量的提升,現代文明的崩塌和古代文明的推倒重建不可同日而語,古代文明造成的災難都是局域性的,而現代文明重建的代價可能是不可逆轉的文明和生態災難。

那麼有沒有可能以更溫和的方式探索一種顛覆性的社會變革方案呢?馬爾庫塞的學生芬伯格在《可選擇的現代性》中提出了跳出“工具理性”,尋求多元理性的一些思想,他沒有提到遊戲,但他為“另一種理性”提供的典型案例是東亞的圍棋比賽。他指出圍棋比賽中對禮儀和尊重的強調,超出了單純為了達成目的的計算。事實上這正是“遊戲”的特點:許多遊戲有一定的目標,但任何遊戲都不是“為達目的不擇手段”的,遊戲的真正目標永遠是內在於遊戲的樂趣,包括新奇感、成就感、友誼等不同形式的樂趣。

除了超越工具理性的遊戲精神之外,一款精心設計的遊戲更有可能直接成為某種理想社會體系的實驗舞台。人們可以先在遊戲中探索各種激進的社會變革的可能性,而不需要在現實中經受戰火,等到相對成熟後才付諸實踐。

無論向左還是向右,都是為技術發展打工

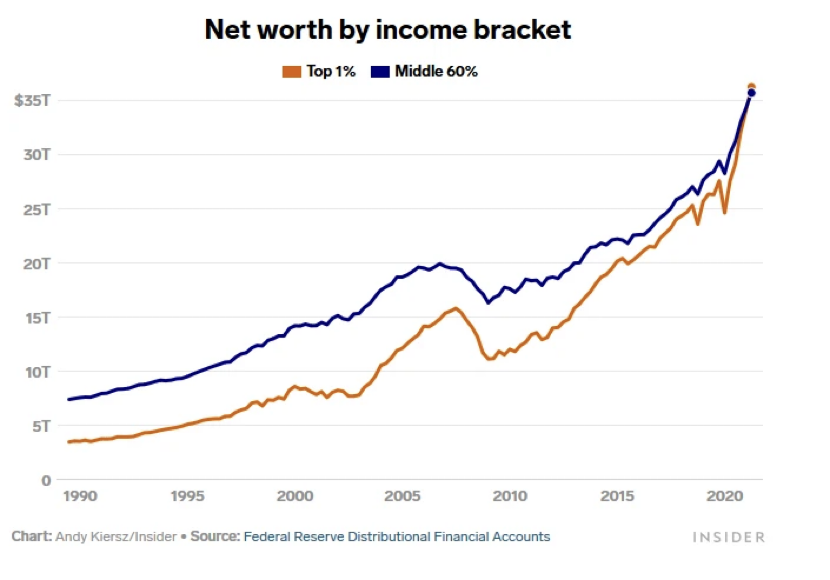

美國貧富差距日益增加,1%的富人已經超過60%中產的財富總和

04、遊戲與真實

現實不實,虛擬不虛。

前面我們討論了兩種遊戲觀,一是工具主義的,即把遊戲看作有利於某些其他事情的工具——勞逸結合有利工作,或者有利於促進技術創新,等等;二是存在主義的,即遊戲本身就有內在的合理性,不需要另一件事情來為它辯護——遊戲內在的意義包括各種樂趣、新奇感、成就感、卓越感等等。

注意這裡指的是兩種遊戲觀,而不是兩種遊戲。針對同一種遊戲也可能有不同的觀念。比如同樣一種體育項目,有人視之為養家糊口的職業,有人視之為鍛煉身體的手段,有人享受其內在的快樂。甚至同一個人身上,也可能同時交雜著多重的觀念。

除了對遊戲本身的看法之外,決定人們如何看待遊戲的,還有對於現實世界的看法。

日語裡有個詞叫“現充”,指那些現實世界中生活得充實的人們,ACG(動漫、遊戲)愛好者們認為自己與“現充”對立,因為現實過於充實的人通常不能理解動漫遊戲愛好者的世界。

這當然是有道理的,現實和任何一款遊戲一樣,都能吸引人沉浸其中,只是相比於許多遊戲,大多數人在現實世界中的“遊戲體驗”並不是很好,所以他們願意在虛擬世界中尋求補充。當然,有些人只是希望藉助遊戲來逃避現實,而也有人仍然堅持改變現實的希望。

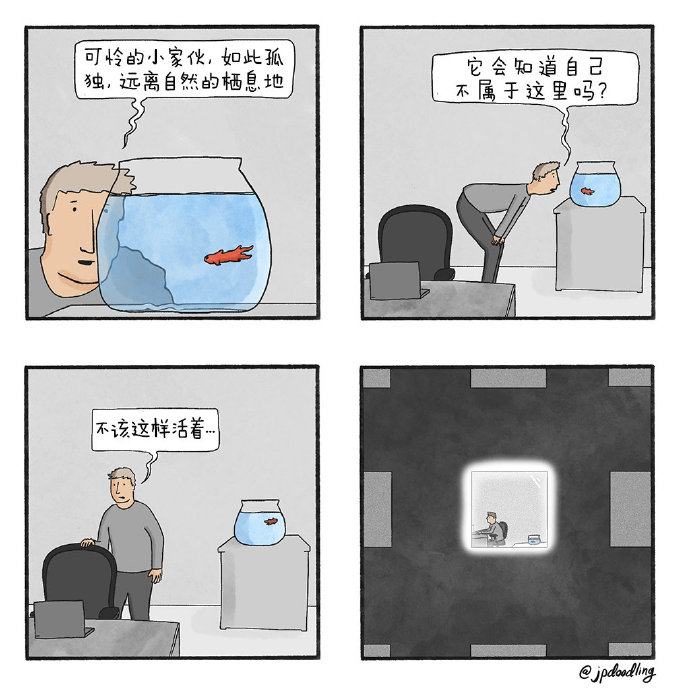

遺憾的是,現實世界並不總是比虛擬遊戲更加“充實”,在現實世界中感到充實的只是少數人或者少數時間的事情,而對於更多勞苦大眾而言,在現實生活中體驗到的只是“勞碌”,而非充實。

一個流水線員工在工位上呆坐不動擰一整天螺絲,拖著疲憊的身軀擠公交回到水泥森林中一個小格子間裡,只有在路上和睡前刷刷手機的時間感到一些放鬆,這樣的生活中最具充實感的體驗恐怕就是由手機裡的虛擬世界提供的了。勞碌能讓人忘記思考,但不能填充人的精神世界,要不然當牛做馬的奴隸才是最充實的了。

在工業世界,人變成了社畜、人礦、耗材、人力資源……他們作為生產資料是真實存在的,但唯獨作為人的生活而言並不真實。

一個人的真實感取決於什麼呢?許多文藝作品裡都會這樣表現:當某個人穿越了或者墜入夢境之中,懷疑世界的真實性時,他睜眼第一件事可能是找鏡子,或者看看自己的手(同時運動自己的手),或者掐掐自己的臉。這些動作不是單向地接收信息,而是試圖進行某些活動,並在這個世界中看到這些活動的“反饋”。如果我笑了而鏡子裡的影像沒笑,我手指動了而我眼中看到的手沒動,如果我手摸臉了而我的臉卻沒有感覺變化,那麼這個世界就是不真實的。

在外部世界中看到自己,這是確認世界和自我真實存在的方式。事實上,馬克思認為這才是“勞動”的根本意義:“勞動的對像是人的類生活的對象化:人不僅像在意識中那樣在精神上使自己二重化,而且能動地,現實地使自己二重化,從而在它所創造的世界直觀自身。”(《1844年手稿》)

在辛勤耕耘後看到豐收的成果,在精心打磨後看到成熟的作品,在積極行動後看到他人的認同……當我能夠看到的行為能夠在世界中留下印記,而不是煙消雲散時,我很容易感到充實。

但馬克思也注意到,這種“直觀自身”的行為在工業時代發生了“異化”:“勞動對工人來說是外在的東西,也就是說,不屬於他的本質的東西:因此,他在自己的勞動中不是肯定自己,而是否定自己……工人只有在勞動之外才感到自在,而在勞動中則感到不自在,” (《1844年手稿》)

為何如此呢?首先是工業化生產的新模式造成的。流水線生產是工業化的集大成,一個流水線工人和一個傳統的工匠大不相同,當傳統的工匠正在製作時,他的技藝、他的眼光、他的品位、他的創意、他的意志,都可以直接反映到他的作品裡頭。當他的技藝提高時,作品就更精美;當他的創意獨到時,他的作品更獨特;當他敷衍了事時,他的作品也變得粗製濫造……但是以上這些都不會發生在一個流水線工人的體驗之中,流水線並不要求他提陞技藝、琢磨創意,他只需要按照要求完成既定動作,而這一預先設定的動作中並不體現他自己的意志。甚至一個流水線工人很可能壓根就沒見過他參與生產的東西最終是什麼樣的,一個蘋果手機生產線上的員工可能從未玩過蘋果手機,也不會為蘋果手機的精彩設計而感到自豪。

勞動者能夠看到的唯一反饋就是薪水。但錢是一種完全中性的東西,在上面看不到任何屬於你的個性。事實上你不是作為獨特的你而收穫了工資,而只是作為“人力資源”的提供者,收穫了一定勞動力資源的賣價。從薪水中能直觀到的,只是作為牲畜的真實感,而不是作為人的真實感。難怪馬克思說道:“動物的東西成為人的東西,而人的東西成為動物的東西。”

除了體力工作之外,公共行動也變得越來越虛無。古代人做了善事可以在十里八村交口稱讚,做了壞事可能被街坊鄰居指指點點。而一個住在水泥森林格子間裡的現代人,可能住了十年都不認識自己的鄰居,現實世界中幾乎已經找不到能夠展現自我並收穫反饋的公共空間了。反而只有微博、朋友圈等虛擬空間之中還勉強保留了一些行動空間。然而,許多影響力較大的人,明星偶像們,甚至包括政治家,他們也越來越多地失去了真實的自我,變成了由娛樂工業所定制的“人設”。

“在自己所創造的世界直觀自身”這件事情,在數字世界、虛擬空間同樣也可能發生,毋寧說在這個單向度的工業社會中,虛擬空間反倒是尋回真實感的救贖之地。

數字世界提供的救贖有兩種方式,一是通過致幻麻醉,通過各種感官刺激和頻繁的操作讓人沉陷其中,類似借酒消愁的形式讓人逃避糟糕的現實;二是提供更真切的“反饋”,讓人們的勞作和行動有機會留下更直觀的印記。

即便是單機遊戲也經常會涉及收集系統、裝飾系統、成就係統等等,讓玩家隨時看到自己努力的成果。一款典型的抽卡手游,玩家是衝著精美的卡面去玩遊戲收集卡片的嗎?不完全是。因為這些精美的卡面都可以在網上搜到,右鍵另存為就行了,想看多久就看多久。但玩家的慾求不止是看卡片,而是還想“擁有”卡片。

這種“擁有”是虛幻的嗎?未必如此,因為我確實能夠去啟用它、操作它、養成它,不是單純眼睜睜看著,而是能夠通過它看到我行為的反饋。

此外,數字世界不止有單機遊戲,更提供了豐富的人際交互的機會,而在這些人際交互之中,形成了各種圍繞共同的興趣而形成的線上社區,人們的行動可以確確實實在其中激起迴響,收穫實實在在的認同感、參與感、交互感。

在網絡世界,我們可以看到許多字幕組、Mod製作者、攻略分享者、百科整理者、速通挑戰者等等,他們不是為了賺錢,而是無私地分享或展示自己的創作。因為他們可以在分享行為後看到世界的回應,看到積極的反饋。

在這些“虛擬世界”之中,人們編織和創造的東西,不僅能夠在虛擬世界之內收穫迴響,更有可能反饋回我們的現實世界。

在某種意義上說,人類文化的特徵,無非就是不斷在虛擬世界中建構意義,並反過來引領社會的發展。這不是我信口開河的觀點,而是許多歷史學家和文化學者的共識,赫拉利最流行的《人類簡史》講述的核心觀點就是如此,他自己總結道:“對智人最好的描述是,他是會講故事的動物。我們創作出了關於神、國家和公司的虛構故事,而這些故事構成了我們社會的基礎和我們生活意義的源泉。”

從最早的洞穴壁畫開始,到史詩、戲劇、文學,到漫畫、電影、電子遊戲……人類構築“虛擬世界”的載體在不斷豐富,而虛擬世界的現實力量從未減弱。人們在虛擬世界中追求的向來都是真實的東西,甚至是比真實更真實的東西,即支配和引領現實的力量。

即便單機遊戲也有可見的成就感

05、遊戲與刺激

每一種遊戲都或多或少蘊含著自由的精神和解放的力量,哪怕是娛樂工業生產出來的媚俗遊戲,都不例外。因為但凡遊戲,總是或多或少需要玩家親身參與、主動交互的,保持自主性和交互性的遊戲“玩家”總是比單純的“受眾”更自由一些。

麥克盧漢是最著名的媒介思想家,他指出“媒介即訊息”,意思是就對人們產生的影響而言,媒介本身的形式經常比媒介所傳達的內容更重要。具體就遊戲而言,我們也可以說,遊戲的玩法形式至少與遊戲的具體內容同等重要。

麥克盧漢還提出了冷媒介和熱媒介來區分媒介的不同傾向,冷媒介清晰度低,留白更多,需要人更多的參與補全;而熱媒介清晰度高,留白較少,只需要簡單地接受信息。

套用冷熱媒介的說法,“遊戲”總有有些“冷”的,因為遊戲的重點總是“玩”,是人的主動參與。

麥克盧漢使用“清晰度”的概念容易讓人誤解,事實上媒介的“冷熱”並不是一個可以精確量度的科學概念,麥克盧漢並不是從自然科學中藉用來“冷”(cool) 、“熱”(hot)這兩個詞的,事實上,他是從俚語那裡借用而來的。也許更好的翻譯是“酷媒介”和“辣媒介”?

我們會說:“那個酷女郎(cool girl)穿了條熱褲”,或者“那個辣妹(hot girl)的上衣很酷”。酷與熱經常交織在一起。麥克盧漢注意到俚語中冷與熱概念的含混性,他並不排斥這種含混性,反而正是在這種含混的流行語義下借用了這兩個詞。

顯然,麥克盧漢更喜歡“酷”,當我們說“這件事一點都不酷”時,我們並不是在表達任何溫度概念,而是更可能在說此事“無趣”,或者在說此事“不負責任、丟人、不體面”等等。麥克盧漢說道:“俚語中使用的'cool'還可能有許多其他的意思。它表示承擔義務、親身參與,使人的一切官能都捲入其間。”

要注意,麥克盧漢所謂的“使人的一切官能都捲入其間”並不是指媒介的內容包含全部的感官,而是說媒介提供的“留白”包含了全面參與的可能性。媒介本身如果“高清晰度”,提供了過於豐富的感官內容,那麼反而會抑制人的主動性和交互性。

人的能力是有限的,要專注於某一行動,就必須簡化和屏蔽過於豐富的感官信息。所謂兩耳不聞窗外事才能一心只讀聖賢書,如果耳邊總有人叫嚷,鼻子裡總問到飯香,桌子還會振動滋水,那麼別說讀書了,啥事兒都專注不了。

樂高積木是“低清晰度”玩具的一個例子,為什麼不把顆粒做得更小一些,配色做得更花一些呢?這樣積木的成果可能“分辨率”更精細了,但玩家更難以自如地操控構建了。當然,成果顯得太過粗糙也不好,因為這樣一來親身參與所收穫的“成就感”就變低了。

棋類游戲是“低清晰度”遊戲的另一個例子,玩家並不需要栩栩如生的棋子和過於豐富的感官刺激,比如毛茸茸的“馬”、隆隆響的“炮”、會流血的“卒”。感官內容的豐富反而會破壞整個遊戲。而圍棋簡直是“低清晰度”的典範,它的棋盤和棋子最為極簡單調,但提供了最豐富的博弈空間。

VR遊戲似乎是典型的“高清晰度”遊戲,因為它試圖提供“全感官”的過於豐富內容。但其實也不盡然。從我的經驗來講,VR遊戲中最令人興奮的其實不是高分辨率的逼真圖像,和高保真的環繞立體聲,而是更強的參與感——“我能夠直觀地看到自己雙手的活動”,儘管VR世界中我的身體是一個虛構的數字化身,但我的一舉一動確實可以收穫直接的反饋。雖然任何傳統遊戲也都能看到自身行動的反饋,但行動的餘地非常受限,我只能通過WASD等按鍵來輸出“行動”。而一些VR遊戲之所以更有交互感和真實感,是因為我的行動餘地被拓寬了,是因為我的“一切官能都捲入其間” ,而不是“一切官能都受到刺激” 。

一款遊戲,如果目的只是滿足沙發土豆式的“受眾”消磨時間的需求,那麼當然值得朝向“高清晰度”、“全感官內容”來發展,但如果我們希望的是一款更偏向“創新” 、 “自由” 、 “解放”和“真實”的遊戲,一款有革命性意義的遊戲,那麼高清內容就並不是那麼重要的事情,更重要的是“酷” ,是留白的技巧,以保障真實感和交互性。

在我看來,真正革命性的遊戲不是“全感官遊戲” ,而更可能是“全鏈上游戲” 。

06、全鏈上游戲

所謂“全鏈上游戲”,指的是:“將游戲內所有的行為交互及目標狀態全部上鍊,即核心的遊戲邏輯以及資產經濟模型都經由區塊鏈處理,將區塊鏈作為遊戲的服務器,而玩家所有的操作均通過與智能合約的交互完成,甚者連遊戲的敘事和治理也通過DAO的形式完成去中心化,以此來實現真正的去中心化遊戲。”

當然,更多技術性的原理我也是從PTADAO那裡販來的,他們的願景是助推人類通過創造而在世界中安置自己,實現人的自我解放。在這一願景下,當前正在開發以《激進市場》為指導藍圖的全鏈上策略遊戲,這裡不多解釋了。區塊鏈能夠提供去中心化和不可篡改的歷史記錄,這些特性在我的博客上也有許多討論,我也不多贅述。此處重點再聊一聊區塊鏈之於一款遊戲而言具體有哪些意義。

1、工作的成就感

區塊鏈記錄的不可篡改性,提供了可見而紮實的成就感,行動的成果都會烙印在區塊鏈上,而不會被遊戲運營商篡改,或因為遊戲關服而煙消雲散。

2、利益的真實性

區塊鏈自帶可全球自由交易的貨幣體系,能夠把真金白銀的博弈引入遊戲之內。就像打牌時加一些彩頭更能激勵玩家投入身心。另外實際利益的存在也可以讓各種實驗性的社會探索更加真實,另外,區塊鏈去中心化和賬本透明的特性使得各種利益關係更加公正和透明。

3、社區的自組織

圍繞傳統遊戲也可以自發形成豐富的趣緣社區,但社交平台相對來說都很扁平化,而且社區成員的交互依附於各個社交平台,各個平台上的身份和遊戲內的身份往往互不相通。而基於區塊鏈形成的DAO等組織方式,一方面也可以形成自下而上自發的社區組織,另一方面這些社區可以做到身份和社交都由玩家自主控制,不受任何平台和服務商制約。

4、規則的透明性

區塊鏈智能合約可以以完全公正透明的形式執行遊戲規則,包括各種實驗性的激進規則。

5、超越空間

超越傳統地域和國界的限制,加入遊戲無需許可。

6、超越時間

遊戲有可能持續自發運轉,只要有玩家留存就可以無限進行,沒有關服風險。

7、激勵創新

全鏈上游戲雖然難免“低清晰度”,但留白更多,更有利於自下而上生成內容。

8、探索革命

玩家可以隱匿現實身份,以安全而低成本的方式進行烏托邦實驗。

我最近樂意為PTADAO免費吆喝,正是因為他們對全鏈上游戲的理解。當然,我不敢保證他們一定能做出我理想中的革命性遊戲,也許成功者是其它全鏈上游戲,也許半上鍊遊戲也有前途,誰知道呢。但我始終相信與區塊鏈結合的新型遊戲將是革命性的,不僅就遊戲玩法而言是革命性的,而且就如何克服現代工業社會的種種困境而言,也是革命性的。