原文作者:Vitalik Buterin

原文編譯:深潮TechFlow

導讀

三十而立。

今天是Vitalik 的30 歲生日,他也在這個重要的人生節點上,發表了一篇名為《The end of my childhood》的長文。

綜觀全文,Vitalik 對以太坊的技術、加密世界的現狀、俄烏戰爭、生存與死亡、成長和經驗等諸多主題表達了自己的感悟,同時他也直言:

「我現在扮演著某種不同的角色,是時候讓下一代接過曾經屬於我的衣缽了」。

身為加密世界裡的核心人物,Vitalik 也在過去的時間裡走遍世界各地,以數位遊牧者的方式實踐著自己的技術理念,同時也在面對世界各地的不同文化時,有了更多的感悟與責任感。

「加密貨幣就不僅僅是一個金融故事,它可以成為創造更好技術的更廣泛故事的一部分」。

這篇長文可以說是Vitalik 站在 30 歲節點時,對個人經驗和整個加密世界的一次綜合性的回顧與展望,內容豐富且情感真實。

深潮 TechFlow 對全文進行了編譯,分享給各位讀者。

在過去的兩年裡,我最深刻的記憶之一是在黑客馬拉鬆上演講,參觀黑客之家,在黑山做Zuzalu,看到比我年輕整整十歲的人在各種項目中擔任領導角色,作為組織者或開發人員:加密審計,以太坊第2 層擴展,合成生物學等等。 Zuzalu 核心組織團隊的迷因(MEME)之一是21 歲的Nicole Sun,一年前,她邀請我參觀韓國的黑客之家:一個大約30 人的聚會,我記得這是我第一次成為房間裡最年長的人。

當我和現在的駭客之家居民一樣大的時候,我記得很多人都稱讚我是像祖克柏這樣的改變世界的、厲害的、年輕的神童之一。

現在我對此有些畏縮,既因為我不喜歡這種關注,也因為我不明白為什麼人們必須將“神奇小子”翻譯成德語,而它在英語中效果很好。但看著所有這些人比我走得更遠,比我更年輕,讓我清楚地意識到,如果那是我的角色,那就不再是了。我現在扮演著某種不同的角色,是時候讓下一代接過曾經屬於我的衣缽了。

2022 年8 月,通往首爾黑客之家的路徑。拍照是因為我無法分辨我應該進入哪棟房子,我正在與組織者溝通以獲取這些資訊。當然,這棟房子最終根本不在這條路上,而是在它右邊大約二十公尺處一個更顯眼的地方

1

作為延長壽命的支持者(意思是,進行醫學研究以確保人類可以真正活幾千年或數百萬年),人們經常問我:生命的意義難道不是與它是有限的這一事實密切相關嗎:你只有一小部分,所以你必須享受它?

從歷史上看,我的直覺是駁斥這個想法:雖然從心理學的角度來看,如果事物是有限的或稀缺的,我們往往會更重視它們,但認為長期存在的恩怨可能如此糟糕,以至於比字面上不再存在更糟糕,這簡直是荒謬的。此外,我有時會想,即使永生被證明是那麼糟糕,我們總是可以透過簡單地選擇舉行更多的戰爭來同時提高我們的「興奮」和降低我們的壽命。今天,我們中間的非反社會者拒絕這種選擇,這一事實強烈地向我表明,一旦它成為一種實際的選擇,我們也會拒絕它,因為它在生物死亡和痛苦方面也是如此。

然而,隨著年齡的增長,我意識到我甚至不需要爭論這些。

無論我們的生命整體是有限的還是無限的,我們生命中每一件美好的事物都是有限的。你以為是永恆的友誼,卻慢慢消失在時間的迷霧中。你的性格可以在10 年內完全改變。城市可以完全改變,無論好壞。您可以自己搬到一個新的城市,並重新開始從頭開始熟悉物理環境的過程。政治意識形態是有限的:你可能會圍繞你對最高邊際稅率和公共醫療保健的看法建立一個完整的身份,十年後,一旦人們似乎完全不再關心這些話題,轉而把所有時間花在談論「覺醒」、「青銅時代心態」和「e/acc」上,你就會感到完全迷失。

一個人的身份總是與他們在他們所處的更廣闊世界中的角色聯繫在一起,十多年來,不僅一個人會改變,他們周圍的世界也會改變。我之前寫過的關於我思想的一個變化是,與十年前相比,我的思想涉及的經濟學更少。這種轉變的主要原因是,在我加密生涯的前五年中,我花了很大一部分時間試圖發明數學上可證明的最優治理機制,最終我發現了一些基本上不可能的結果,這些結果使我清楚知道:

我正在尋找的東西是不可能的, (ii) 在實踐中決定現存有缺陷的系統成功與否的最重要變量(往往是參與者子群體之間的協調程度,但也包括我們經常將其簡化為「文化」的其他因素)是我甚至未曾建模的變數。

以前,數學是我身分認同的主要部分:我在高中時大量參與數學競賽,在我進入加密貨幣領域後不久,我開始在以太坊、比特幣和其他地方做大量的編碼,我對每一個新的密碼學協議都感到興奮,在我看來,經濟學也是更廣泛世界觀的一部分: 它是理解和弄清楚如何改善社會世界的數學工具。所有部件都整齊地組合在一起。

現在,這些碎片組合在一起的次數減少了。我仍然使用數學來分析社會機制,儘管目標更多時候是提出粗略的第一次猜測,即什麼可能有效並減輕最壞情況的行為(在現實世界中,這通常由機器人而不是人類完成),而不是解釋平均情況的行為。現在,我更多的寫作和思考,即使支持我十年前支持的那種理想,也經常使用非常不同的論點。

現代人工智慧讓我著迷的一件事是,它讓我們在數學和哲學上以不同的方式參與指導人類互動的隱藏變數:人工智慧可以使「共鳴」清晰易讀

所有這些死亡、出生和重生,無論是思想或人的集合,都是生命有限的方式。這些死亡和出生將繼續發生在一個我們生活了兩個世紀、一千年或與主序星相同的世界。如果你個人覺得生命沒有足夠的有限性,死亡和重生,你不必發動戰爭來增加更多:你也可以做出和我一樣的選擇,成為一個數位遊牧者。

2

"Grads are falling in Mariupol".(譯者註:直譯為火砲在馬裡烏波爾城市降下,應暗指俄烏戰爭)

我仍然記得當地時間 2022 年 2 月 23 日晚上 7 點 20 分,我在丹佛的酒店房間裡焦急地看著電腦螢幕。在過去的兩個小時裡,我一直在同時滾動 Twitter 以獲取更新,並反覆聯繫我的父親,他和我有著同樣的想法和恐懼,直到他最終給我發了那個決定性的回應。我發了一條推文,盡可能明確地表達了我對這個問題的立場,我一直在關注。那天晚上我熬得很晚。

第二天早上,我醒來時看到烏克蘭政府的推特帳號拼命要求以加密貨幣捐款。起初,我認為這不可能是真的,我非常擔心該帳戶被投機取巧地黑客入侵:有人,也許是俄羅斯政府本身,利用每個人的困惑和絕望來竊取一些錢。我的「安全心態」本能佔了上風,我立即開始發推文警告人們要小心,同時透過我的網路尋找可以確認或否認ETH 地址是否真實的人。一個小時後,我確信它實際上是真實的,我公開轉達了我的結論。大約一個小時後,一位家人給我發了一條訊息,指出鑑於我已經做了什麼,為了我的安全,我最好不要再回俄羅斯了。

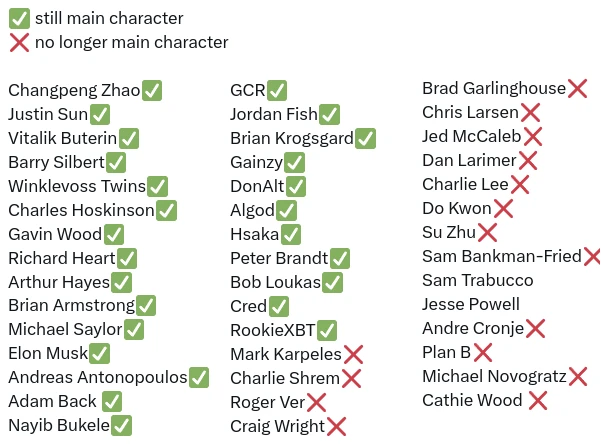

八個月後,我看到加密世界經歷了一場截然不同的動盪:Sam Bankman-Fried 和FTX 的公開消亡。當時,有人在 Twitter 上發布了一長串“加密主角”,顯示哪些已經倒下,哪些仍然完好無損。這份名單的傷亡率很高:

SBF 情況並非獨特:它混合了 MtGox 和之前吞噬加密世界的幾個大動盪。但這是我意識到的一個時刻,一下子就明白了,大多數我曾經視為加密世界的指路明燈、 2014 年以來我可以自在跟隨的人已經不在了。

從遠處看我的人,經常認為我是一個高能動性的人,大概是因為這就是你對「大學輟學」的「主角」或「計畫創始人」的期望。然而,在現實中,我絕非如此。我小時候所珍視的美德不是在開始一個獨特的新專案時具有創造力的美德,也不是在需要它的時候表現出勇氣的美德,而是作為一個準時出現、做作業並獲得99% 平均分的好學生的美德。

我輟學的決定並不是出於信念而邁出的勇敢的一步。它始於2013 年初,我決定在夏天參加一個有薪實習期,為Ripple 工作。當美國簽證的複雜性阻止了這一點時,我轉而花了整個夏天與我在西班牙的比特幣雜誌老闆和朋友 Mihai Alisie 一起工作。在八月底,我決定我需要花更多的時間探索加密世界,所以我將假期延長到12 個月。直到2014 年1 月,當我看到數百人為我在BTC Miami 介紹以太坊的演講歡呼時,我才終於意識到我選擇永遠離開大學。我在以太坊中的大部分決定都涉及回應他人的壓力和要求。當我在 2017 年遇到弗拉基米爾·普丁時,我沒有試圖安排會面;相反,是別人建議的,我幾乎說「當然可以」。

現在,五年後,我終於意識到:(i)我曾在合法化一個種族滅絕的獨裁者方面有過同謀,以及(ii)在加密領域內,我也不再有坐視、讓那些神秘的「其他人」主導一切的奢侈了。

這兩起事件,儘管它們在悲劇的類型和規模上各不相同,但都在我的腦海中烙下了類似的教訓:我實際上在這個世界上負有責任,我需要有意識地對待我的運作方式。什麼都不做,或生活在自動駕駛儀上,讓自己簡單地成為他人計畫的一部分,並不是一個自動安全,甚至無可指責的行動方案。

我是神秘的其他人之一,由我來扮演這個角色。如果我不這樣做,加密空間要么停滯不前,要么被機會主義的金錢掠奪者所主導,那麼我只能怪我自己。因此,我決定謹慎地接受別人的計劃,在我自己制定的計劃上更加高調:少與那些只對我作為合法性來源感興趣的隨機有權勢的人進行考慮不周的會議,以及更多做像Zuzalu 這樣的事情。

2023 年春季,蒙特內哥羅的Zuzalu 旗幟

3

接下來談談一些更快樂的事情——或者至少是那些挑戰性更像是數學謎題而不是在跑步中跌倒需要帶著流血的膝蓋走 2 公里去求醫的那種挑戰。作者不打算分享更多細節,指出互聯網已經非常擅長把他口袋裡一個捲起來的USB 電纜的照片轉變成暗示完全不同事物的網絡模因,並且他肯定不想給那些人更多的“彈藥” 。

我之前已經談到了經濟學角色的變化,需要以不同的方式思考動機(和協調:我們是社會動物,所以兩者實際上是緊密相連的),以及世界正在變成一個「茂密叢林」的想法:大政府、大企業、大暴民和幾乎任何「大XX」 都會繼續成長, 他們之間的互動將越來越頻繁和複雜。我還沒有過多地談論這些變化中有多少會影響加密空間本身。

加密領域誕生於2008 年底,在全球金融危機之後。比特幣區塊鏈的創世區塊引用了英國《泰晤士報》的這篇著名文章:

比特幣的早期迷因深受這些主題的影響。比特幣是為了廢除銀行,這是好事,因為銀行是不可持續的巨石,不斷製造金融危機。比特幣的存在是為了廢除法定貨幣,因為如果沒有基礎中央銀行和它們發行的法定貨幣,銀行系統就無法存在——此外,法定貨幣使印鈔成為可能,從而為戰爭提供資金。但從那時起的十五年裡,更廣泛的公共話語作為一個整體,似乎在很大程度上已經超越了對貨幣和銀行的關心。現在什麼被認為是重要的?好吧,我們可以問一下在我的新GPU 筆記型電腦上運行的Mixtral 8 x 7 b 的副本:

再一次,人工智慧能讓共鳴清晰易讀

沒有提到貨幣和銀行或政府對貨幣的控制。貿易和不平等被列為全球關注的問題,但據我所知,正在討論的問題和解決方案更多地發生在物理世界中,而不是數位世界中。加密貨幣的原始「故事」是否越來越落後於時代?

對於這個難題,有兩種明智的回應,我相信我們的生態系統將從兩者中受益:

- 提醒人們,金錢和金融仍然很重要,並在這個利基市場中為世界上服務不足的人做好服務

- 超越金融領域,利用我們的技術建立一個更全面的願景,即一個更自由、更開放、更民主的替代技術堆棧,以及如何建立一個更廣泛的更好的社會,或者至少是幫助那些被排除在主流數位基礎設施之外的人的工具。

很重要的一點是,我認為加密空間具有獨特的優勢,可以在那裡提供價值。加密貨幣是為數不多的真正高度去中心化的科技產業之一,開發人員遍布全球:

資料來源:Electric Capital 的2023 年加密貨幣開發者報告

在過去的一年裡,我參觀了許多新的全球加密貨幣中心,我可以確認情況確實如此。越來越多的大型加密項目的總部設在世界各地,甚至無處可去。此外,非西方開發商在了解低收入國家加密用戶的特定需求並能夠創造滿足這些需求的產品方面通常具有獨特的優勢。當我與許多來自舊金山的人交談時,我有一個明顯的印象,他們認為人工智慧是唯一重要的事情,舊金山是人工智慧的首都,因此舊金山是唯一重要的地方。 「那麼,維塔利克,你為什麼還沒有拿著 O 1 簽證在海灣安頓下來」?加密貨幣不需要玩這個遊戲:這是一個很大的世界,只需要訪問一次阿根廷、土耳其或尚比亞就可以提醒自己,許多人仍然有與獲得金錢和資金有關的重要問題,並且仍然有機會做平衡使用者體驗和去中心化的複雜工作,以可持續的方式真正解決這些問題。

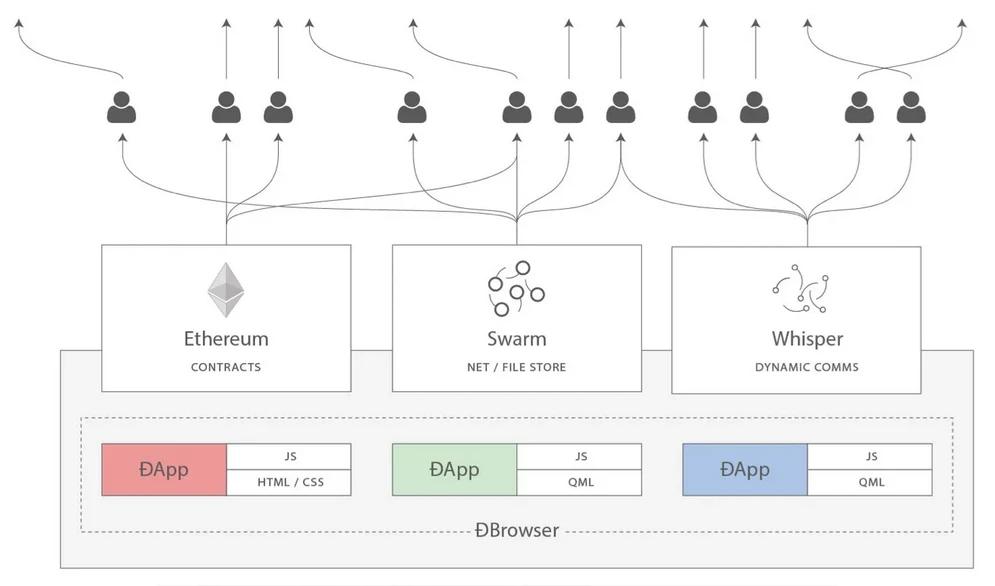

另一個願景是我在最近的貼文中概述的,「讓以太坊再度密碼朋克」。與其只關注金錢,或成為“價值互聯網”,我認為以太坊社區應該擴大其視野。我們應該創建一個完整的去中心化技術堆疊——一個獨立於傳統矽谷技術堆疊的堆棧,其程度與例如。中國的科技堆疊是- 並在各個層面與中心化科技公司競爭。

再重發這張技術堆疊比較表:

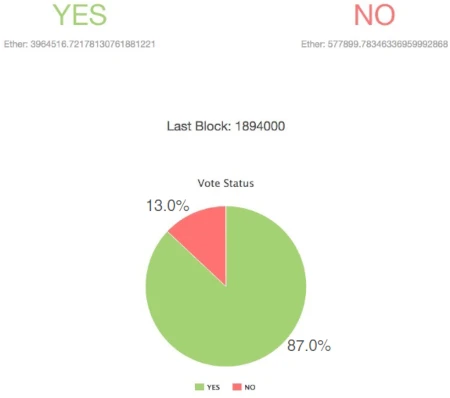

在我發表那篇文章後,有些讀者提醒我,這個體系中一個重要缺失的部分是民主治理技術:也就是人們集體做決策的工具。這是中心化技術真正嘗試提供的東西,因為假設每個公司都是由 CEO 運行,而監督由...呃...一個董事會提供。以太坊在過去已經從非常原始的民主治理技術中受益,當一系列有爭議的決定,如DAO 分叉和幾輪發行量減少,在2016-2017 年被做出時,來自上海的一個團隊製作了一個名為Carbonvote 的平台,ETH 持有者可以在上面對決策進行投票。

ETH 對DAO 分叉的投票

投票本質上是諮詢性的:沒有硬性同意結果將決定會發生什麼。但是,他們幫助核心開發人員有信心實際實施一系列 EIP,因為他們知道社群的廣大成員會支持他們。今天,我們可以獲得比代幣持有量豐富得多的社區成員身份證明:POAP、Gitcoin Passport 分數、Zu 郵票等。

綜上所述,我們可以開始看到加密空間如何發展以更好地滿足21 世紀的擔憂和需求的第二個願景:創造一個更全面、更值得信賴、民主和去中心化的技術堆疊。零知識證明是擴大這種堆疊所能提供範圍的關鍵:我們可以超越「匿名且因此不受信任」與「已驗證和KYC'd」的錯誤二元對立,並證明關於我們是誰以及我們擁有哪些權限的更細粒度的陳述。這使我們能夠同時解決對真實性和操縱的擔憂——防範「外面的老大哥」——以及對隱私的擔憂——防範「裡面的老大哥」。這樣一來,加密貨幣就不僅僅是一個金融故事,它可以成為創造更好技術的更廣泛故事的一部分。

4

但是,除了講故事之外,我們如何實現這一目標?在這裡,我們回到我三年前在貼文中提出的一些問題:動機性質的改變。通常,那些過度關注財務動機理論的人——或至少是一種動機理論,在這種理論中,財務動機可以被理解和分析,而其他一切都被視為我們稱之為「文化」的神秘黑盒子-被這個空間所迷惑,因為許多行為似乎與財務動機背道而馳。 “用戶不在乎去中心化”,但專案仍然經常努力去中心化。 “共識建立在博弈論之上”,然而,將人們趕出主導的挖礦或質押池的成功社交活動在比特幣和以太坊中奏效。

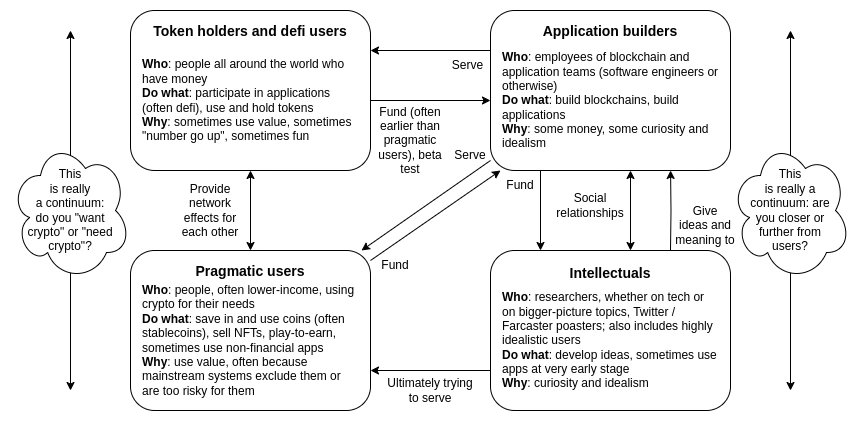

我最近意識到,我所見過的沒有人試圖創建一個基礎的、功能性的加密空間地圖,這個地圖工作“如預期”,試圖包含更多的參與者和動機。因此,讓我現在快速嘗試一下:

這張地圖本身就是理想主義和「描述現實」的50/50 的有意混合。它旨在展示生態系統的四個主要組成部分,它們可以相互支持和共生關係。在實踐中,許多加密機構是這四者的混合體。

這四個部件中的每一個都為整個機器提供了一些關鍵的東西:

- 代幣持有者和defi 用戶為整個事情的融資做出了巨大貢獻,這是將共識演算法和零知識證明等技術提高到生產品質的關鍵。

- 知識分子提供想法,確保空間確實在做一些有意義的事情。

- Builder 彌合了差距,並嘗試建立為使用者服務的應用程式並將想法付諸實踐。

- 務實的用戶是我們最終服務的人。

四個群體各自擁有複雜的動機,而這些動機以各種複雜的方式與其他群體相互作用。也存在每個群體的「功能失調」版本:應用程式可能是剝削性的,DeFi 使用者可能無意中加強了剝削性應用的網路效應,實用主義使用者可能加深了對中心化工作流程的依賴,知識分子可能太沉迷於理論,專注於透過指責人們「不一致」來試圖解決所有問題,而沒有認識到金融激勵(和「用戶不便」的去激勵因素)也很重要,這些都可以且應當被解決。

通常,這些群體有互相嘲笑的傾向,有時我確實在其中發揮了作用。一些區塊鏈項目公開試圖擺脫他們認為幼稚、烏托皮亞和分散注意力的理想主義,並直接關注應用和使用。一些開發人員貶低他們的代幣持有者,以及他們對賺錢的骯髒熱愛。還有一些開發人員貶低務實的用戶,以及他們在對他們來說更方便的時候使用集中式解決方案的骯髒意願。

但我認為有機會增進這四個群體之間的理解,每一方都明白它最終依賴於其他三個群體,努力限制自己的過度行為,並認識到在許多情況下,他們的夢想沒有他們想像的那麼遙遠。我認為這是一種實際上有可能實現的和平形式,無論是在「加密空間」內,還是在它與價值觀高度一致的相鄰社區之間。

5

加密貨幣的全球性質的美妙之處在於,它為我提供了一個窗戶,讓我了解世界各地各種迷人的文化和次文化,以及它們如何與加密世界互動。

我還記得2014 年第一次訪問中國時,我看到了所有光明和希望的跡象:交易所的規模擴大到數百名員工,甚至比美國還要快,大規模的GPU 和後來的ASIC 礦池,以及擁有數百萬用戶的項目。同時,矽谷和歐洲長期以來一直是該領域理想主義的主要引擎,它們具有兩種截然不同的風格。幾乎從一開始,以太坊的發展就事實上的總部設在柏林,而正是在歐洲的開源文化中,出現了許多關於如何將以太坊用於非金融應用程式的早期想法。

以太坊的圖表和兩個提議的非區塊鏈姊妹協議Whisper 和Swarm,Gavin Wood 在他的許多早期演講中都使用了它們

矽谷(當然,我指的是整個舊金山灣區)是另一個早期加密貨幣興趣的溫床,與理性主義、有效利他主義和超人類主義等各種意識形態混合在一起。在2010 年代,這些想法都是新的,它們感覺「與加密相鄰」:許多對它們感興趣的人也對加密感興趣。

在其他地方,讓普通企業使用加密貨幣進行支付是一個熱門話題。在世界上各種各樣的地方,人們都會發現人們接受比特幣,甚至包括日本服務員拿比特幣作為小費:

從那時起,這些社區經歷了許多變化。除了其他更廣泛的挑戰外,中國還經歷了許多加密貨幣打擊,導致新加坡成為許多開發者的新家。矽谷內部分裂:理性主義者和人工智慧開發人員,基本上是同一個團隊的不同派別,直到2020 年斯科特·亞歷山大(Scott Alexander) 被《紐約時報》人肉搜索時,從此成為獨立的、對人工智慧預設路徑的樂觀與悲觀議題的決鬥派系。以太坊的區域組成發生了重大變化,尤其是在2018 年引入全新團隊進行權益證明期間,儘管更多的是透過增加新團隊而不是透過消亡舊團隊來實現的。死亡、出生和重生。

還有許多其他社區值得一提。

當我在 2016 年和 2017 年第一次多次訪問台灣時,最讓我印象深刻的是自組織能力和向那裡人民學習的意願的結合。每當我寫文件或部落格文章時,我經常會發現,在一天之內,一個學習俱樂部就會獨立成立,並開始興奮地在Google Docs 上註釋帖子的每個段落。最近,台灣數位事務部的成員對格倫·韋爾(Glen Weyl)的數位民主和「多元性」思想也同樣感到興奮,並很快在他們的Twitter 帳戶上發布了該領域的完整思維導圖(其中包括許多以太坊應用程式)。

保羅·格雷厄姆(Paul Graham)曾寫過關於每個城市如何傳達一個訊息:在紐約,「你應該賺更多的錢」。在波士頓,你真的應該去讀所有這些書。在矽谷,「你應該更強大」。當我訪問台北時,我想到的訊息是「你應該重新發現你內心的高中生」。

Glen Weyl 和Audrey Tang 在台北Nowhere 書店的一次學習會上發表演講,四個月前我曾在那裡做過關於社區筆記的演講

在過去的幾年裡,當我多次訪問阿根廷時,我被建立和應用以太坊和更廣泛的加密世界所提供的技術和想法的渴望和意願所震撼。如果像矽谷這樣的地方是前沿,充滿了對更美好未來的抽象思考,那麼像阿根廷這樣的地方就是前線,充滿了迎接當今需要應對的挑戰的積極動力:就阿根廷而言,超高通膨和與全球金融體系的聯繫有限。那裡的加密貨幣採用量超出了圖表:我在布宜諾斯艾利斯的街上被認出的頻率比在舊金山還高。還有許多本地建設者,具有令人驚訝的實用主義和理想主義的健康組合,致力於應對人們的挑戰,無論是加密貨幣/法定貨幣轉換還是改善拉丁美洲以太坊節點的狀態。

我和朋友在布宜諾斯艾利斯的一家咖啡店裡,我們用ETH 付款

還有很多其他的值得一提:位於杜拜的世界主義和高度國際化的加密社區,東亞和東南亞各地不斷壯大的ZK 社區,肯亞充滿活力和務實的建設者,科羅拉多州以公共產品為導向的太陽能龐克社區,等等。

最後,Zuzalu 在2023 年最終創建了一個非常不同的,美麗的流動子社區,並有望在未來幾年自行蓬勃發展。這是網路國家運動吸引我的一個重要部分:文化和社區不僅是需要捍衛和保護的東西,而且是可以積極創造和發展的東西。

6

一個人在成長過程中會學到很多教訓,而不同的人也會有不同的教訓。對我來說,有些是:

- 貪婪不是自私的唯一形式。怯懦、懶惰、怨恨和許多其他電影都可能帶來很多傷害。此外,貪婪本身可以有多種形式:對社會地位的貪婪往往與對金錢或權力的貪婪一樣有害。作為一個在我溫柔的加拿大成長過程中長大的人,這是一個重大的更新:我覺得我被教導相信對金錢和權力的貪婪是大多數邪惡的根源,如果我確保我不貪婪這些東西(例如,透過反覆爭取減少前5 名「創辦人」的ETH 供應份額),我就履行了我做一個好人的責任。這當然不是真的。

- 你被允許有所偏好,而不需要有一個複雜的科學解釋為什麼你的偏好是真的,絕對的好。我通常喜歡功利主義,並發現它經常被不公平地誹謗,並被錯誤地等同於冷酷無情,但在這裡,我認為過度的功利主義等想法有時會使人類誤入歧途:你可以改變你的偏好的程度是有限的,所以如果你用力過猛,你最終會編造理由來解釋為什麼你喜歡的每一件事實際上客觀上都最能服務於人類的普遍繁榮。這通常會導致你試圖說服別人這些不合時宜的論點是正確的,從而導致不必要的衝突。一個相關的教訓是,一個人可能不適合你(在任何情況下:工作、友誼或其他),但在某種絕對意義上卻不是一個壞人。

- 習慣的重要性。我有意限制我的許多日常個人目標。例如,我試著每個月跑一次20 公里,除此之外,「盡我所能」。這是因為唯一有效的習慣是你實際保持的習慣。如果某件事太難維護,你就會放棄它。作為一個經常跳躍大陸並每年進行數十次飛行的數位遊民,任何形式的例行公事對我來說都是困難的,我必須解決這一現實。儘管Duolingo (譯者註:一種外語學習軟體,多鄰國)的遊戲化,透過每天至少做一些事情來推動你保持“連勝”,但實際上對我有用。做出積極的決定是很困難的,所以最好做出積極的決定,對你的思想產生最長期的影響,透過重新編程你的思想,默認為不同的模式。

每個人都會學習這些很長的尾巴,原則上我可以走得更久。但是,僅僅從閱讀他人的經驗中實際可以學到多少東西也是有限的。隨著世界開始以更快的速度變化,從其他人的敘述中獲得的經驗教訓也以更快的速度過時了。因此,在很大程度上,簡單地以緩慢的方式做事並獲得個人經驗也是無可取代的。

7

社會世界中的每一個美好事物——一個社區、一種意識形態、一個「場景」、一個國家,或一個非常小的公司、一個家庭或一種關係——都是由人創造的。即使在少數情況下,你可以寫一個關於它自人類文明和十八部落誕生以來如何存在的合理故事,但在過去的某個時候,有人必須真正寫這個故事。這些東西是有限的——既是事物本身,作為世界的一部分,也是你體驗到它的事物,是潛在實相和你自己構思和解釋它的方式的融合。隨著社區、場所、場景、公司和家庭的消失,必須創造新的社區來取代它們。

對我來說, 2023 年是看著許多大大小小的事物逐漸消失在時間的遙遠的一年。世界正在迅速變化,我被迫用來試圖理解世界的框架正在發生變化,我在影響世界方面所扮演的角色也在改變。有死亡,一種真正不可避免的死亡類型,即使在人類生物衰老和死亡的枯萎從我們的文明中被清除之後,它也會繼續與我們同在,但也有出生和重生。繼續保持活躍並盡我們所能創造新事物是我們每個人的任務。